Cette section est conçue pour enrichir et approfondir les sujets abordés dans nos articles principaux. Elle propose des compléments d’information précieux ainsi que des réflexions qui vous permettront de mieux comprendre et d’explorer les thèmes qui nous passionnent et que nous partageons lors de nos ateliers de lecture.

Pour une médecine humaine

Gérard Reach

Recension enrichie

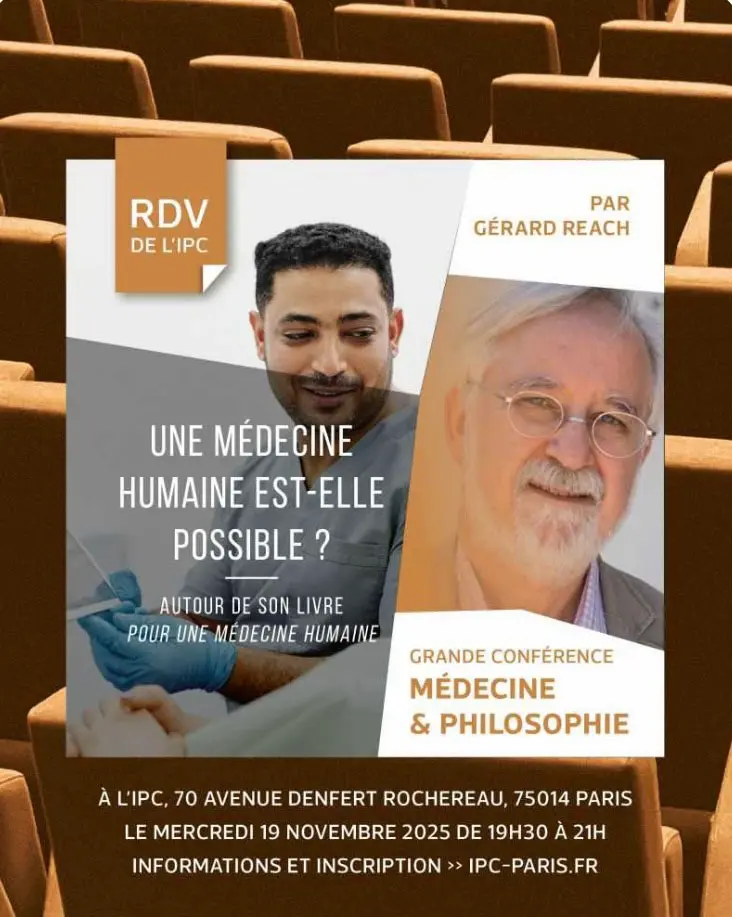

À partir de la conférence « Médecine et Philosophie » donnée à l’IPC le 9 novembre 2025

Écouter l’accroche de cet article

Professeur émérite à l’Université Sorbonne Paris Nord, membre de l’Académie nationale de médecine, endocrinologue, diabétologue et philosophe clinicien, Gérard Reach poursuit inlassablement la même interrogation fondamentale : qu’est-ce qu’une médecine humaine ?

Dans son livre Pour une médecine humaine (Hermann, 2022) – dont son confrère le Dr Bertrand Galichon, interniste à l’hôpital Saint-Louis, a proposé une belle et lumineuse recension –, Gérard Reach propose la synthèse la plus aboutie de trente-cinq années de réflexion. Sa conférence du 19 novembre 2025 à l’IPC – Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie en a donné une version vive, incarnée et résolument actuelle.

Francis Jubert

- Temps de lecture estimé à 12 minutes

Lire cet ouvrage magistral sous-titré « Étude philosophique d’une rencontre », découvrir la recension du Dr Galichon qu’en propose le blog L’Humain au cœur du soin, entendre Gérard Reach lui-même en parler comme l’occasion nous en a été donnée en assistant à l’IPC à cette « Grande conférence Médecine & Philosophie », c’est prendre immédiatement la mesure de l’enjeu : il ne s’agit pas d’un simple idéal « humaniste », ornemental, mais d’une question profondément clinique, éthique et politique.

Sur le plan éthique surtout, la démonstration frappe juste : une médecine qui fait abstraction de la singularité de la personne, de ses valeurs et de sa liberté – fût-elle fragilisée – se condamne à n’être qu’une technique sans âme, parfois même une violence déguisée.

Soigner, c’est reconnaître l’autre comme sujet, non comme un simple objet de protocole. L’éthique n’est donc pas un supplément d’âme facultatif : elle est la condition même d’un soin qui mérite encore pleinement ce nom.

Dès l’ouverture de sa conférence, le Pr Reach invitait chacun à « regarder le visage de son voisin ». Ce geste simple, presque enfantin, disait tout : une personne est un visage, non un cas, non un organe, non une image. « On peut avoir un diabète, disait-il, mais on reste une personne. » Toute sa pensée tient dans cette seule phrase.

Une médecine qui évince la rencontre

Le temps brisé

« On a pris deux patients en trente minutes. » La phrase, répétée par le Pr Reach, dit l’essentiel : la consultation n’est plus un temps de rencontre, elle est devenue un acte productif – et souvent franchement productiviste, presque stakhanoviste dans sa cadence.

On « fait » des consultations. On ne rencontre plus des personnes. Or, insistait-il, « se parler prend du temps » : non par coquetterie littéraire, mais parce que le langage est ce qui constitue la personne.

Le regard objectivant

La médecine contemporaine voit de mieux en mieux à l’intérieur du corps : imagerie, biologie moléculaire, médecine de précision. Mais plus elle voit les organes, moins elle voit le visage.

Devant son auditoire, il rappelait : « Tout est fait pour que l’on ne touche plus le patient. » Même un acte aussi simple que la palpation d’une thyroïde tend à disparaître derrière des images parfaites. Comme le montre Edgar Morin dans Introduction à la pensée complexe, l’objectivation expulse le sujet. Le soignant finit par voir l’IRM avant de voir la personne.

Le langage appauvri

« On a l’impression qu’il parle à son ordinateur, pas à moi. » Les patients le disent souvent ; les soignants le redoutent tout autant. À force de techniciser le vocabulaire, on efface la souffrance existentielle : la détresse se transforme en « non-observance », l’effondrement en « comorbidités », l’angoisse en « facteurs psychosociaux ». Ce qui ne rentre pas dans les cases disparaît purement et simplement du dossier.

Or, rappelait le Pr Reach, les plaintes les plus profondes – détresse, angoisse, solitude – sont presque toujours silencieuses. Elles ne s’expriment ni dans les scores, ni dans les constantes. Et la solitude, insistait-il, peut être pire encore que le désert médical : c’est un « désert psychologique », un « vide que quinze minutes d’écran et de cases à cocher ne suffiront jamais à combler. » À ces constats, Gérard Reach ajoute ce qu’Edgar Morin appelait le paradigme disjonctif : la séparation systématique entre corps/esprit, cure/care, maladie/malade, sujet/objet. Le résultat est connu : une médecine techniquement triomphante, humainement appauvrie.

La rencontre comme condition transcendantale du soin

Gérard Reach nourrit sa vision du soin des pensées de Levinas, Ricœur et Morin. Son livre en fait la synthèse rigoureuse ; sa conférence en donne une version incarnée, proche des préoccupations de son auditoire.

Emmanuel Levinas : le visage comme appel

Le visage du patient dit avant toute parole : « Tu ne me réduiras pas à un numéro. »

La présence n’est pas une technique de communication ; c’est une réponse à un appel éthique. Quand les soignants disent dans les couloirs : « J’ai peur d’être maltraitant », ils expriment cette impossibilité de répondre à l’appel faute de temps, de lieu, de conditions propices.

Éléments de biographie d’Emmanuel Levinas

Paul Ricœur : l’être humain comme être de récit

Le Pr Reach insiste : une personne, c’est quelqu’un qui peut dire « je ». C’est exactement ce que Paul Ricœur formule dans Soi-même comme un autre. Soigner consiste à aider la personne à redonner forme et cohérence au récit qu’elle fait de son existence.

Gérard Reach transpose magistralement le triptyque de Temps et récit à la Clinique :

- Le patient arrive avec son histoire.

- Le dialogue met en forme un récit partagé de la maladie.

- Le projet thérapeutique devient le nouveau chapitre de sa vie.

D’où cette phrase magnifique :

« Le stéthoscope devrait d’abord être posé sur le récit, puis seulement sur la poitrine. »

Edgar Morin : la « reliance » comme antidote à la disjonction

Chez Edgar Morin, la reliance désigne la capacité de l’être humain à tisser des liens avec les autres, avec son environnement. Pour Gérard Reach, la médecine humaine est fondamentalement une pratique de la reliance – un mot qu’il aime parce qu’il dit à la fois le lien et la guérison. Cela veut dire, très concrètement : ne jamais soigner le corps sans prendre en compte la vie psychique et le contexte social de la personne ; retisser le lien entre les soignants eux-mêmes (médecins, infirmières, aides-soignants, travailleurs sociaux) pour qu’ils cessent de travailler en vase clos et retrouvent un vrai travail d’équipe ; refuser le fossé entre la science de pointe et le chevet du malade : la recherche la plus avancée doit rester au service de la clinique, et non l’inverse ; enfin, relier le soin à la société tout entière : la médecine ne peut pas être un monde à part, elle doit interroger et porter les valeurs communes, la justice, la solidarité.

Comme il le martèle avec force, « Le tout est toujours plus que la somme des parties. » On peut compter, mesurer, scanner les organes – ils sont numérisables. Mais la personne, elle, ne se réduit jamais à des chiffres : elle ne tient que dans le récit qu’elle fait d’elle-même, dans le dialogue, dans la relation. Elle relève du verbe – du verbe qui relie, qui soigne et qui fait exister.

Voir la capsule : Edgar Morin, philosophe à l’état sauvage (France Télévisions /CulturePrime) – 4 à 5 minutes.

Concepts clés contenus dans le livre ou relevés lors de la conférence

La considération

Faire sentir à l’autre : « Vous êtes quelqu’un. » C’est la définition même de la décence selon Avishai Margalit, et c’est le cœur de la médecine humaine pour Gérard Reach. La considération désigne cette attitude qui dit implicitement : « Vous comptez pour moi ».

La conférence en donnait un équivalent simple : regarder un visage, toucher une épaule, dire un mot qui manifeste l’attention au tout de la personne, une phrase qui reconnaît la personne derrière la maladie.

L’herméneutique à quatre mains

La consultation n’est pas un entonnoir rempli de questions fermées mais une co-interprétation.

Gérard Reach parle d’un « puzzle mental » propre à chacun : rencontrer un patient, c’est faire dialoguer deux puzzles — ce que montrent dans leurs écrits des auteurs comme Donald Davidson, John Searle ou encore Vincent Descombes.

L’Evidence-Based Medecine narrativement informée

Pour montrer à quel point la personne compte plus que les seules données chiffrées, le Pr Reach cite une étude attestant de l’efficacité d’un médicament contre le diabète: ce traitement réduit la mortalité de 32 %. Mais ajoute-t-il aussitôt, avec un sourire un peu triste : « Attention, on ne soigne pas une cohorte, on soigne quelqu’un. »

La médecine factuelle (evidence-based medicine) c’est celle qui sait intégrer la meilleure preuve scientifique – ici, l’efficacité prouvée du médicament – dans le récit unique de chaque patient, y compris quand ce récit comporte de fausses croyances qui, vues de l’extérieur, peuvent sembler « vraies » (il prend l’exemple du patient diabétique qui veut jeûner pendant le ramadan et refuse d’adapter son insuline).

Le burn-out comme souffrance éthique

Ce n’est pas seulement un trop-plein de tâches : c’est l’impossibilité de se rendre présent.

La solution n’est pas dans le yoga obligatoire, mais dans la restauration du temps protégé pour la rencontre et la parole entre pairs.

Les apports spécifiques de la conférence

La conférence a permis de faire entendre plusieurs points que le livre laisse davantage en arrière-plan :

- La distinction entre désert médical et désert psychologique, essentielle pour comprendre les maladies chroniques.

- La parabole de la pièce de monnaie : deux faces qui, si elles ne se regardent pas, ne dialoguent plus.

- La capacité réflexive (Harry Frankfurt) : la personne peut critiquer ses propres désirs. Le soin doit s’appuyer sur cette liberté intérieure.

- La conversation comme art, selon Hannah Arendt : un échange de complexités, sans jargon, où le silence a sa place.

- Martin Buber et le « Tu » : « On devient Je en disant Tu ». Le soin est une relation, pas un dispositif.

- La médecine 5P (personnalisée, préventive, prédictive, participative et pertinente) : deux de ses attributs — participative et personnalisée — sont pleinement cohérents avec l’exigence d’une médecine de la personne.

Ces apports font de cette conférence un complément indispensable à la lecture du livre.

Limites et défis de l’exercice

Gérard Reach ne sous-estime pas les contraintes, mais peut-être les idéalise-t-il un peu : quinze minutes pour un patient chronique, c’est peu, trop peu pour le coacher ; la réorganisation du système, la rémunération, la place donnée à l’écoute sont des enjeux politiques.

Il reste relativement silencieux, en 2022, sur l’irruption des IA génératives.

Dans le cadre de sa conférence, le Pr Reach y répondait avec plus d’à-propos:

« Un robot ne nous jugera jamais, mais la rencontre avec un robot restera une rencontre du deuxième type. Rien ne remplace la gentillesse et la bienveillance d’un visage humain. »

Gérard Reach ne méconnaît absolument pas les contraintes bien réelles du système. On peut même se demander s’il ne les idéalise pas un peu : quinze minutes pour un patient chronique, c’est objectivement très court – trop court pour un vrai travail d’accompagnement et d’éducation thérapeutique. La réorganisation des pratiques, la rémunération à la qualité plutôt qu’à l’acte, le temps protégé pour l’écoute restent des combats éminemment politiques.

Sur l’irruption des IA génératives, son livre – publié il y a maintenant trois ans – reste assez discret. Dans sa conférence, en revanche, il y répond avec une simplicité lumineuse : « Un robot ne nous jugera jamais, c’est exact. Mais la rencontre avec un robot restera toujours une rencontre de second ordre. Rien – absolument rien – ne remplace la gentillesse, la chaleur, la bienveillance d’un visage humain. » La phrase tombe juste, elle touche au cœur, et elle dit tout.

Pour une médecine humaine : transmettre pour résister

Le livre de Gérard Reach n’a pas vieilli. Il est plus d’actualité que jamais.

Alors que les infirmières quittent l’hôpital, que les étudiants s’effondrent ou renoncent, que l’écoute est sous-traitée à des algorithmes, le Pr Reach continue d’enseigner, inlassablement : DU Sens du soin, Master Éthique, recherche, médecine, conférences à l’IPC, interventions dans les hôpitaux.

Transmettre la culture de la rencontre est, chez lui, un acte éthique et politique. L’association L’Humain au cœur du soin (HCS), installée à l’hôpital Saint-Louis, en fait le cœur de son engagement : « sauver la médecine » passe par la restauration du lien, du temps consacré à « l’autre comme soi. »

En écho à la voix d’outre-tombe de Claire Georges, ancienne responsable médicale de la PASS Verlaine de l’hôpital Saint-Louis et fondatrice d’HCS, Gérard Reach nous murmure, presque à voix basse : « La médecine humaine n’est pas morte. Elle respire encore, d’un souffle fragile ; elle est en sursis. »

Mais, tant qu’un soignant, un étudiant, un maître posera sur le malade un regard qui dit « tu », tant qu’un « tu » franchira les lèvres avant les protocoles, alors elle continuera de battre, comme un cœur qu’on refuse d’abandonner.

Pour conclure

Pour une médecine humaine est de ces livres rares qui feront date dans l’histoire du soin.

La conférence que Gérard Reach a donnée à l’IPC le 19 novembre 2025 l’a montré avec une force presque douloureuse : la médecine humaine n’est pas un ornement, un « supplément d’âme » qu’on ajoute quand on a le temps. Elle est la condition même pour que la médecine reste la médecine – et non une industrie du vivant.

Ce livre, il faut le lire, le relire, le corner, le prêter, en discuter à voix haute : dans les salles de pause où l’on se retrouve épuisés, dans les amphithéâtres où l’on forme ceux qui soigneront demain, dans les unités où l’on se bat encore, jour après jour, pour que la technicité n’étouffe pas l’humanité, pour que la science reste au service de la parole, pour que les preuves ne fassent jamais taire les récits, pour que soignants et soignés continuent, malgré tout, de se regarder comme des personnes.

Tant que ce livre circulera, il restera une braise. Et la médecine humaine, un possible.

ARTICLE ASSOCIÉ

Gérard Reach, Pour une médecine humaine, le livre, (une recension de Bertrand Galichon).

Les recours de plus en plus fréquents à des médecines dites « alternatives » ou « médecines douces » montrent bien que la médecine arrive à une croisée des chemins. En effet, la médecine moderne occidentale ne semble plus, malgré ses indéniables avancées, répondre pleinement aux attentes des malades. C’est la définition même du soin qui est en cause : le soin, c’est d’abord une rencontre. Mais, la maladie aujourd’hui, prétexte de ce recours, envahit tout le champ de cette altérité, reléguant le malade au second plan.